Marie-Domitille Porcheron « Ut pictura poesis », Essai sur l’œuvre peint et sculpté de Paul Mayer, publié dans le catalogue de l’exposition « Images et Hommages à Paul Mayer », Université de Picardie Jules Verne, 2008.

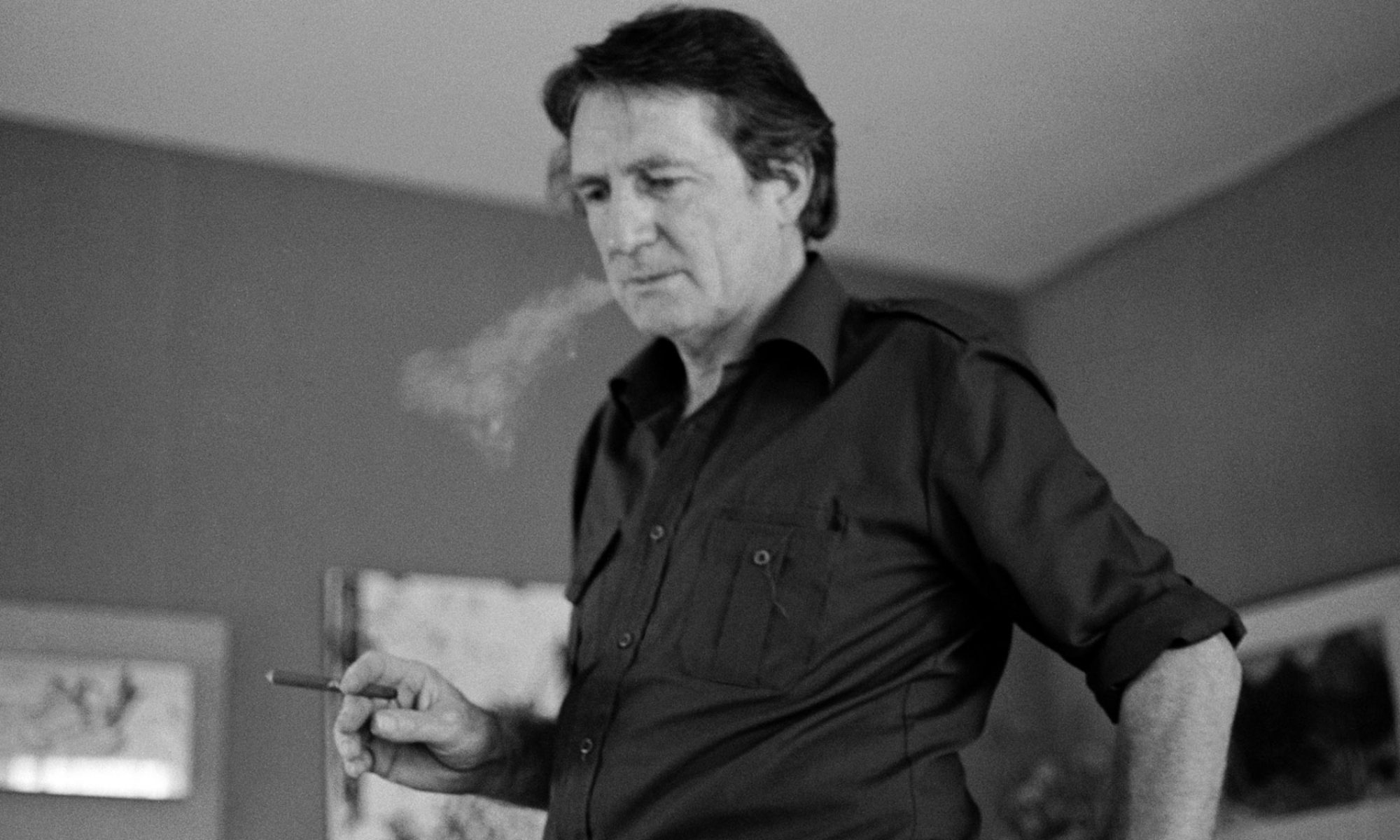

Recrutée par Paul Mayer à l’Institut d’Art d’Amiens en 1986 en tant que chargée de cours, Marie-Domitille Porcheron, après un passage à l’Université de Montpellier III, est actuellement Maître de Conférences en histoire de l’art moderne et contemporain à la Faculté des Arts de l’Université de Picardie Jules Verne.

« Ut pictura poesis »

Essai sur l’oeuvre peint et sculpté de Paul Mayer

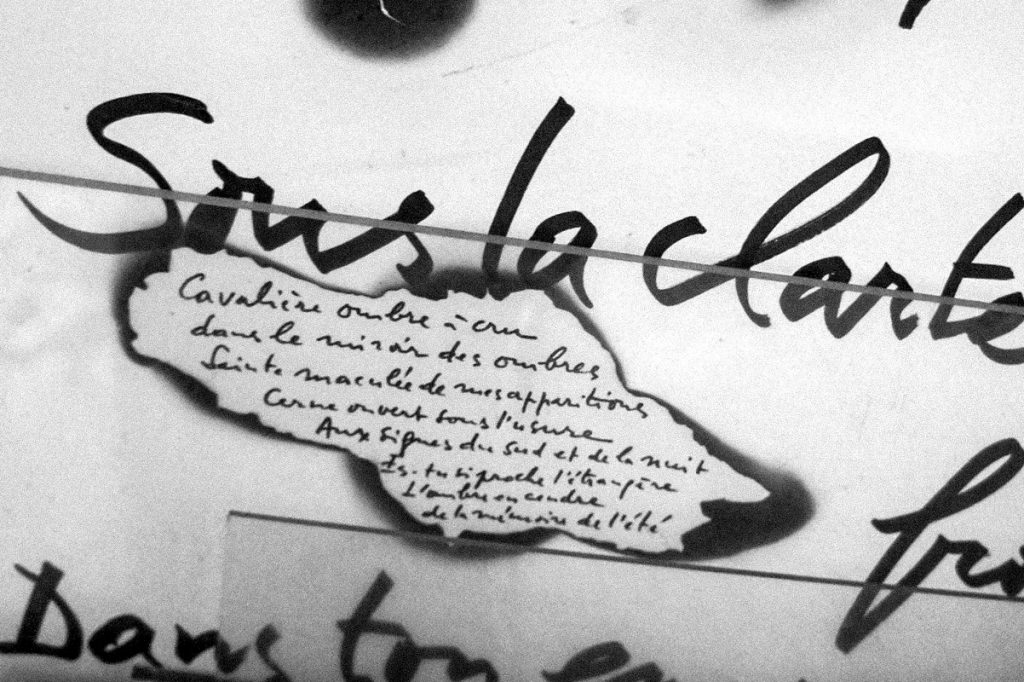

L’écriture de Paul est noire, souplement inclinée, longue et liée, également modulée, et s’étend naturellement sur la surface du feuillet qu’elle engendre et révèle tout à la fois. Elle grandit avec certains formats, se densifie avec d’autres, grossit ou maigrit, ne s’écrase jamais. Elle est toujours lisible, à l’échelle de ses choix poétiques puis plastiques, à l’échelle également de ses indignations. Elle est belle et d’une beauté sans fard, ni apprêt. On la devine naissant naturellement d’un mouvement du poignet puis du bras, puis du corps entier issant de sa pensée. Eut-il conscience de la beauté formelle de son écriture ? Oui. Sans doute. Quelques cahiers de dessin – des Oxford de seize pages (170 x 220 mm) qui alourdissaient à peine les cartables d’écoliers – soigneusement couverts de papier blanc, portent, écrits en 1993, quatorze poèmes manuscrits de Paul qui précise, en dernière page, que ces exemplaires sont « en nombre limité / par le temps de les écrire / et le cercle de ceux qui aujourd’hui / Comme l’ange autrefois / Soufflent sur des planètes /Pour le chant du feuillage / et le plaisir de la nuit » 2. Noire sur les feuillets blancs, fuyant parfois vers le haut, s’étirant sur le grain à peine perceptible du papier, l’écriture déploie ses jambages, ses lignes de colline, ses moutonnements et fractures et engendre autant le poème qu’elle le dessine.

La sculpture, la peinture et le “geste artistique” surgissent autour des années 1960-1970, maîtrisées d’entrée comme si le passage de l’une – la poésie – aux autres restait naturel, comme si la plastique musicale des mots, leur construction graphique, sonore et poétique ne pouvaient que continuer de se générer justement en formes ne serait-ce que fugaces ou ponctuelles. La Maison de la Culture d’Amiens accueillait en 1977 l’exposition Le Vu des Mots. Peinture – Poésie où poésie et peinture « et l’une dans l’autre » ressortissaient de l’idée originelle, à l’occasion d’événements qui pressaient le poète d’agir, de sortir la poésie du livre, « de verser son feu par les fenêtres, le feu de la vie contre le feu de la mort… / De mettre enfin la poésie, qu’elle soit écrite ou peinte à la rue » 3. François Legendre date d’un jour de 1962, la mise à feu d’un arbre mort 4. Le 5 juillet 1962 avait eu lieu en Algérie, le massacre d’Oran tandis que le pays proclamait son indépendance.

La colonne ajourée, briques brûlées est réalisée à Amiens dans les années 70 5 : Tour, pot à feu ou créneau coiffant les murailles florentines, siennoises ou algériennes, ces briques calcinées, où le vent s’engouffre dans les interstices soigneusement ménagés, témoignent aussi du vieux nord dévasté et juste reconstruit, méconnaissable à qui se souvient de l’ancien monde 6.

Le feu, la brûlure, l’incinération, la calcination et les mots vont dès lors habiter en partie l’esprit et l’oeuvre du poète mais pas exclusivement. À quelle date naissent précisément les Poésies-Peintures brûlées, les Cinérations, les Compositions Peinture et Braise, les Urnes Cinéraires ? Le catalogue de l’exposition Cendre, mémoire du feu en 1985 à la Maison de la Culture d’Amiens les présente, en nombre, déclinées en divers formats mais sans dates. Très peu d’oeuvres poétiques et plastiques de Paul Mayer portent une date et un titre. S’en moquait-il ? Ne le souhaitait-il simplement pas ? Ou bien est-ce l’habitude prise de retravailler autrement une oeuvre aboutie pour un but précis, de la dissocier pour, après, réassocier ses fragments à une autre, de la calciner en partie en maîtrisant ou non l’appétit des flammes, d’avoir la conscience aiguë du permanent devenir de l’oeuvre et de ses incertitudes – ce “faciebat” qui signe tant d’oeuvres de la Renaissance ? Paul Mayer faisait et non “fecit”. Enfin le peu de souci qu’il avait de la taxinomie de l’histoire de l’art. En revanche la ou les dates volontairement portées mentionnent l’importance de l’événement qui, dans le poème et dans la peinture, résonne. Cependant elles sont signées.

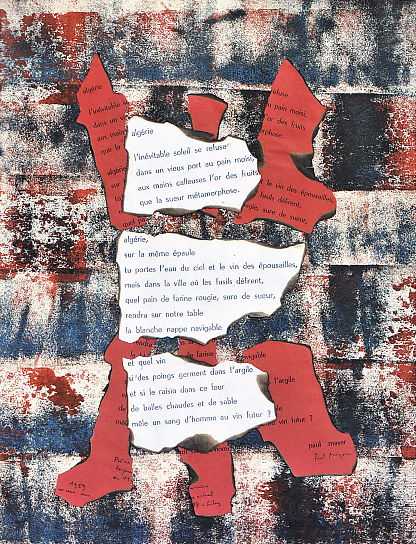

La Poésie-Peinture « Algérie » porte, en bas à gauche une date autographe – 1959 – puis une deuxième date en bas au centre, 1988 et ces mots écartelés dans les déchirures : « poème ancien toujours actuel en 1988, hélas ». De plus Paul Mayer a utilisé, pour cette Poésie- Peinture, le Poème-Tract « Algérie » qu’il avait tiré sur des feuillets blancs et des feuillets rouges, en 1960, à 10 000 exemplaires. Reprenons ! Rouges, déchirés et en partie calcinés des fragments imprimés du poème de 1959 sont juxtaposés au même Algérie imprimé sur un feuillet blanc en 1960, en partie brûlé, tandis que s’étirent, derrière, longitudinalement et parallèlement, les six bandes tracées et retracées au rouleau, modulant en les superposant sur le fond de papier blanc, le bleu à l’orange et au noir : ce montage date de 1988. Or les émeutes algériennes meurtrières avaient lieu en octobre de cette même année.

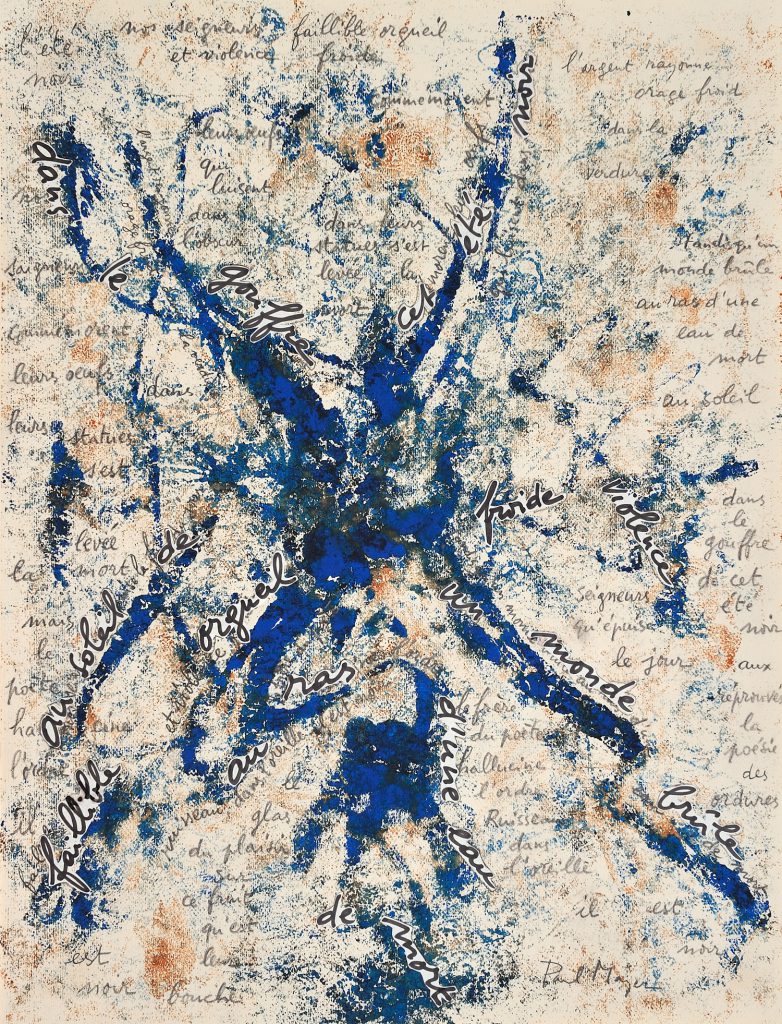

Sur d’autres Poésies-Peintures, il va construire et jouer des mots écrits et non plus imprimés, c’est le cas de « L’été noir… nos seigneurs faillible orgueil et violence froide… Dans le gouffre, cet été noir » qu’il écrit en 1968 pour le peintre Luc Simon, en écho à son affiche « Poète, voleur de feu ». Poème-Peinture où les mots écrits vont être collés l’un après l’autre suivant les membres de la pieuvre étoilée, rayonnante et bleue. Tandis que le papier, peint des entrecroisements souples et sinueux de la bête que quelques accents légers de rouleau orangé (ou bien est-ce un peu de couleur écrasée du pouce ou de l’index) viennent estomper ou renforcer, supporte, écrits au crayon de graphite, d’autres mots, d’autres vers, qui viennent s’intercaler dans les espaces sinueux à peine laissés libres : « … au ras d’une eau de mort au soleil / dans le gouffre de cet été noir / seigneurs qu’épuise le jour / aux réprouvés la poésie des ordures ».

Tout est lisible. Certains vers sont répétés et le poème peint se déploie, mouvant, tentaculaire, absorbant toute la surface.

J’ai vu un petit boisseau de terre dans la cave où son fils me mena et où Paul Mayer travaillait la peinture (le poète écrivait au grenier), résider des dizaines de mots de papier, tracés à la pointe d’un feutre noir un peu épais que le poète semble manier comme les lettrés chinois leur pinceau : D’une traite, d’une pensée d’où surgissent la gestuelle et le tracé du mot. Ces mots, très soigneusement découpés (pas en bande, non, mot à mot) par le cutter, ou le ciseau, qui a épousé les sinuosités des jambages, détouré le corps des mots, sont prêts à rejoindre, à nouveau assemblés ou disjoints, le poème peint, la peinture en mots. Ainsi découpés, ces mots sont le plus souvent accompagnés de leur article.

C’est pour le peintre Sandro Somaré – le poète a beaucoup écrit pour les peintres et les sculpteurs – que ces mots, désassemblés du poème fondateur Vestibule abattoir où s’égorge la nue…, rejoignent, réarrangés, les teintes d’orange, de noir et de gris appliquées, croisées, au rouleau, sur la texture légèrement granuleuse du Canson ramenant par leur disposition plastique, leur rythme et leur couleur, à la fois aux strophes originelles et à la peinture de l’ami artiste.

La cave, donc, dans laquelle il peignait est éclairée d’une ampoule nue. S’y côtoient la fosse de l’immense cuve à mazout – maintenant déplacée –, les casiers à bouteilles, les rayonnages où s’empilent les tableaux, les papiers, les cadres – des baguettes plastique noires agencées de manière très personnelle et un peu improbable par Paul Mayer –, les rouleaux à peindre, rongés, usés d’avoir autant servi. Les Urnes Cinéraires, de verre, sont au centre, un peu exhaussées – elles sont fragiles – tandis que s’accrochent aux fils tendus çà et là, fixés par des pinces à linge, des poèmes en route, des peintures à sécher, des affiches de travaux passés, des annonces de colloque, de conférences et de vernissages.

Les Cinérations double face, les Urnes Cinéraires, sont réalisées à partir des années 80 où débute le conflit Iran, Irak. Où les massacres dans les deux camps de Sabra et Chatila de réfugiés palestiniens de Beyrouth-Ouest par la milice chrétienne libanaise, épouvantent le monde, où l’Algérie après les émeutes d’octobre 1988 s’affranchit du parti unique. Le poète Edouard Glissant, voyait dans la brûlure le sceau essentiel des poèmes de P. M. et dans ces urnes « les candélabres d’une fête immense où la brûlure se garde pure […] La poésie est cette cendre même, née de l’accent concret du monde. Le poète est à la source du feu » 7. Les urnes cylindriques qu’il se procurait dans le commerce ou que parfois on lui offrait sont de toutes tailles, de formes variées (bocaux à bonbons des confiseurs, à pâtes, à conserves, vases à fleurs et soliflore, verres de table, à dent) mais transparentes et métamorphosées par ce qu’elles contiennent : des peintures avec du rouge et du bleu sur ce qu’il reste d’un support calciné de papier blanc et les mots de poèmes, en noir sur le blanc aux bords frangés de brun et de noir. Eux aussi sont brûlés et ne racontent rien d’autre que quelques couleurs, quelques mots et la puissance symbolique d’un feu que le poète voulut d’autant maîtriser qu’il l’enserrait sans l’enfermer.

Il s’associe au sculpteur picard Jean Pierre Pernot pour concevoir une « urne-poème-peinture » où s’enroule, à l’intérieur du cylindre transparent, la spirale blanche et brûlée, peinte en bleu, noir et rouge où se lisent ces mots « l’Orient/ que le jour/ épaule/ nuit/ soir » tandis que les spirales disjointes et contraires de la monture de cuivre projettent au ciel, tressant l’espace, ce reliquaire mince et fragile.

Il y a aussi, continue, jamais interrompue depuis les années 1970, la peinture. Formats divers, indique Paul Mayer ! Plutôt petits. Les plus grandes n’excèdent pas 85 x 68 cm. Travaillée par tâches jetées du pinceau secoué de bleu, d’orange, de rouge, de noir, de gris bleuté, pluie de couleur sur le papier blanc dans un premier temps, puis allongées de medium liquide, frottées, étendues, feu d’artifice inversé où explosent les bleus sombres et les noirs de la nuit, la peinture dut être ensuite découpée puis réassemblée pour former un montage de carrés et de rectangles soigneusement irréguliers.

Enfin viennent les séries de peintures travaillées au rouleau de mousse, en bandes parallèles dans la hauteur ou la longueur. Ces bandes inégalement juxtaposées, parfois entrecroisées, chargées de couleurs, toujours les mêmes, noir, bleu, orange, rouge, jouent de l’appui de la main sur le rouleau, laissent apparaître ou masquent le fond de papier blanc, modulant son grain, et font naître outre les tons de terre, des blocs plus ou moins géométriques d’habitats sur un ciel chargé de feu qui miroitent sur une étendue liquide à leurs pieds. Puis naissent des figures chapeautées de noir sur un bleu profond, une foule en attente sur une longue bande où s’étirent verticalement de longues ombres, défilé incertain sur un fond rougeoyant d’aire brûlée et des rochers incendiés qui se reflèteraient dans l’eau avec des parties hautes picturalement affirmées et des parties basses, moirées.

Quelques-unes modulant les noirs sur le papier blanc où traînent çà et là des accents de bleu très clair et très léger, font naître des nuits d’orage et m’évoquent autant les déluges de Léonard de Vinci, le rêve – cauchemar de 1525 d’Albrecht Dürer, que les Vieira da Silva des années 60 8.

Abstraite et lyrique, la peinture de Paul Mayer est, comme sa poésie, nourrie autant de l’art de son temps que de la connaissance profonde des Classiques et dirai-je, des Antiques. Il aimait Virgile et les poètes latins. Mais c’est à Horace (qui fut l’ami de Virgile) que j’ai emprunté ce célèbre adage : « Ut pictura poesis erit ; similisque Poesi / Sit Pictura » 9. La poésie est comme la peinture, infléchi au XVIIe en « la peinture est comme la poésie ».

Paul Mayer, comme Nicolas Poussin avant lui, comme tant de compagnons en peinture et en poésie, semble répondre…

Marie-Domitille Porcheron

1. Cf. Jean-Clarence Lambert, Alvéoles, p. 118.

2. Collection familiale.

3. Paul Mayer, op. cit., « flyers » diffusé à l’occasion de l’exposition « Feu et Cendre » de 1985, où il affirme l’ancienneté (bien avant 1977) de cette idée de verser le feu de la poésie par les fenêtres ; « Mon idée, à l’origine, bien avant cela [1977 et l’exposition à la MCA d’Amiens de « Le Vu des Mots »], était, à l’occasion d’évènements qui nous pressaient d’agir, de sortir la poésie du livre, de verser son feu par les fenêtres, le feu de la vie contre le feu de la mort (l’un et l’autre confondus dans la naissance du feu de Lucifer, Prométhée nouveau, esprit et souffrance, tel que je l’avais conçu en un poème). De mettre enfin la poésie, qu’elle soit écrite ou peinte à la rue. » ; archives du SAC de l’UPJV, Amiens.

4. Cf. François Legendre, Orphée et son double, une poésie pour accoucher un nouveau monde, p. 110.

5. Collection familiale, une photographie en couleur la montre dans Paul Mayer, Cendre Mémoire du feu. Poésie-Peinture, Livre-Catalogue de 56 p. à l’occasion de l’exposition d’oeuvres récentes de peinture, et de poésie de PAUL MAYER à la MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS du 13 avril au 11 mai 1985, Amiens, Imprimerie de l’Université de Picardie, 1985, n. p.

6. Paul Mayer a évoqué, en ces termes, cette partie d’Europe détruite par la dernière guerre dans un discours d’usage de la distribution solennelle des prix, sous la présidence de M. Henri Chauchoy, au Lycée Mixte d’Amiens, le 28 juin 1959, inédit (archives du Service des Affaires Culturelles de l’Université de Picardie Jules Verne).

7. Édouard Glissant, Présentation de Cendre. Mémoire du feu, Poésie-Peinture, Livre-Catalogue de 56 p. à l’occasion de l’exposition d’oeuvres récentes de peinture, et de poésie de PAUL MAYER à la MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS du 13 avril au 11 mai 1985, Amiens, Imprimerie de l’Université de Picardie, 1985, n. p.

8. Léonard de Vinci, Le Déluge (Une trombe d’eau) dessin, 1515 c., 12 377, Royal Library, Windsor Castle ; Albrecht Dürer, Le Déluge (songe du peintre) dessin rehaussé d’aquarelle, 30 x 42 cm, 1525, Albertina, Wien ; Marie-Hélène Vieira da Silva, Les Grandes Constructions, Collection particulière.

9. Horace, Art poétique, v. 361